一、“十二五”产业发展的基本状况

“十二五”期间,生物发酵产业通过增强自主创新能力、加快产业结构优化升级、提高国际竞争力,使得产业规模持续扩大,并形成了一些优势产品。大宗发酵产品中的味精、赖氨酸、柠檬酸等产品的产量和贸易量位居世界前列;淀粉糖的产量在美国之后,居世界第二位;其他如山梨醇、葡萄糖酸钠、木糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇、酵母和酶制剂等产品也处于快速发展阶段;生物基材料、化学中间体的生物制造等尚处于起步阶段。

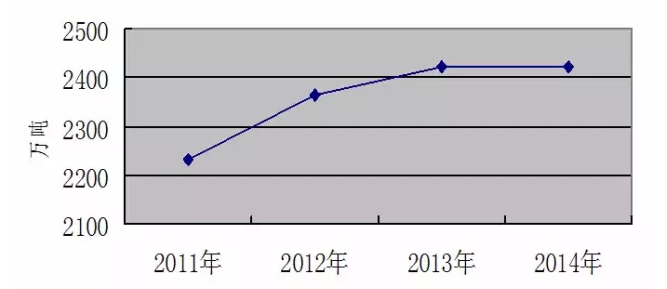

(一)产业规模扩大

“十二五”时期,我国生物发酵产业规模继续扩大,总体保持平稳发展态势,主要生物发酵产品产量从2011年的2230万吨增加到2014年的2420万吨,年总产值接近2800亿元。目前我国生物发酵产业产品总量居世界第一位,成为名符其实的发酵大国。

(二)主要产品出口增加

受国际大的经济环境影响,“十二五”期间生物发酵产品出口增长一直处于低位徘徊,每年有所增长,但普遍增幅不大或有所下降。主要产品出口从2011年的286万吨增加到2014年的333万吨,出口额2014年达到43亿美元。柠檬酸、味精、淀粉糖一直是生物发酵产业主要出口产品,柠檬酸出口量占总产量的80%以上,味精占18%,淀粉糖占10%。出口产品中谷氨酸及盐类、赖氨酸及盐类、葡萄糖酸及其盐酯出口量增长幅度较大,柠檬酸及其盐酯、淀粉糖、酵母出口量增长幅度较为稳定。

(三)产品结构调整取得显著成效

“十二五”期间,从我国发酵工业现状和面临的形势出发,在国家产业政策指导下,生物发酵产业以满足市场需求为导向,积极推进结构调整和产业升级,改变了原先产品较单一的格局,为食品、医药、化工等相关行业提供了品质优良的原料,已逐步形成味精、赖氨酸、柠檬酸、结晶葡萄糖、麦芽糖浆、果葡糖浆等大宗产品为主体、小品种氨基酸、功能糖醇、低聚糖、微生物多糖等高附加值产品为补充的多产品协调发展的产业格局。

(四)自主创新能力增强,生产技术水平显著提高

“十二五”以来,随着国家对生物产业的政策支持力度不断加大,企业在技术研发、技术改造等方面的投入也越来越多,较好地实现了创新带动行业技术水平的提升。生产技术指标不断提高,生产工艺得到明显改进,产品质量和产率达到较高水平。柠檬酸、味精、山梨醇、酵母等产品生产技术工艺业已达到国际先进水平,从而大大提高了产品市场竞争力。柠檬酸行业2014年的平均产酸率达到15.73%,较2011年的行业平均产酸率14.19%提高了1.54个百分点;2014年行业平均总收率为89.79%,较2011年行业平均总收率88.71%提高了1.08个百分点。在味精行业,目前谷氨酸发酵有40%采用了高性能的温敏菌种发酵工艺技术,使谷氨酸产酸率和转化率明显提高,指标较高的企业平均产酸率可达到20g/dl以上,糖酸转化率也可提高到近70%以上。这些指标的提升,降低了产品粮耗、能耗和水耗,减少了COD的产生,很好地起到了节能降耗的作用。此外,味精生产中传统的等电离交提取味精工艺被列入淘汰落后之后,新型浓缩连续等电提取技术逐步替代老工艺,降低了各项消耗,提高了产品质量,减少了废水产生和排放。

在研发基地建设方面,截至2014年底生物发酵领域已有3家国家工程研究中心;4家国家工程技术研究中心;21家国家级企业技术中心。此外,建立了15家行业技术研发、检测中心。

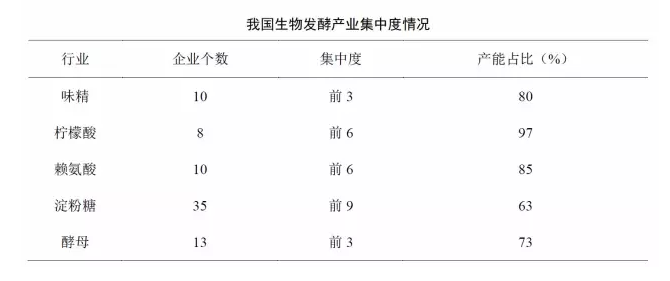

(五)产业集中度进一步提升

“十二五”期间,生物发酵产业经过激烈的市场竞争,兼并、重组越发活跃,从而进一步提升了产业集中度。目前年产值达到100亿元以上的大型企业集团4家。各行业集中度情况见下表:

酶制剂行业虽然以小企业居多,但在“十二五”期间也得到了迅速发展,销售收入亿元以上的企业达到8家,产品品种增多,产品大类超过20种。同时国内市场份额由原来的不足10%提升到现在的近30%,产品市场竞争力大大提高,改变了以往国外产品占绝对主导地位的局面。

“十二五”期间生物发酵产业特色基地得到快速发展,以山东禹城功能糖城特色产业基地、山东昌乐柠檬酸特色产业基地为代表的生物发酵产业集群对产业发展的带动效应显著,成为产业发展新的增长点。

(六)产品质量及安全水平不断提高,产品标准与国际接轨

“十二五”以来,生物发酵行业的绝大部分企业通过了ISO9000质量认证、ISO14000、ISO22000(含HACCP)认证、GMP认证,产品品质从整体上接近国际先进水平,部分产品已达到国际先进水平。企业的主体资格和生产经营行为得到有效规范,生产条件和经营环境符合食品安全和卫生要求。生产企业高度重视制标工作,骨干企业积极参与制(修)订行业标准和国家标准。完成30余项国家标准和行业标准的报批。标准建设,对于提高企业科技人员素质,掌握先进前沿性技术和检测设备、检测方法,提升产品质量,规范行业发展都具有重要意义。

(七)资源综合利用水平逐步提升,节能减排取得显著成效

行业企业已经深刻地认识到节能减排的重要性和必要性,通过清洁生产技术的应用,加强源头和过程控制,采用先进的节能环保技术工艺和设备,有效地提高了原料的利用率和转化率,降低了能耗和水耗,减少了污染物的产生和排放。以柠檬酸为例,行业平均成品粮耗从2011年的1.86吨/吨降低到2014年为1.78吨/吨;平均汽耗从2011年的4.29吨/吨减少到2014年的3.15吨/吨,下降幅度明显;平均耗电从2011年的930.0度/吨下降到2014年的763.0度/吨;平均水耗从2011年的22.46吨/吨下降到2014年的17.88吨/吨。味精的吨产品综合能耗也从2011年的1.2吨标煤/吨下降到2014年的1吨标煤/吨,而目前水耗大部分可以达到20吨/吨以下。

此外,生物发酵行业企在COD减排等方面取得了显著成效。在过去的四年里,行业协会分别组织了对味精、柠檬酸、酵母、木糖(木糖醇)生产企业的环保核查工作,促进了固废、危废、废水、废气、噪声等的达标排放,同时引进了一批新的环保技术、设备,推动了生物发酵产业的绿色制造。

二、产业面临的问题

我国生物发酵产业得到了快速发展,取得了很多喜人的成绩,但存在着一些突出的问题和制约因素。

(一)市场需求和产能矛盾突出,产业结构仍需完善

一方面大宗生物发酵产品所占比重依然偏高,产能结构性过剩,产业链单一;与之相反,高附加值产品数量少、品质低,产品应用技术发展相对缓慢,产品应用推广力度不够,未形成完整的生物发酵产业链条,缺乏国际竞争力。随着原辅材料,能源价格的逐年上涨,加之产品市场竞争激烈,以大宗发酵产品为主的生产企业效益滑坡,严重影响了产业的发展。针对产业发展的困境,如何调整产业结构,延伸产业链,提升产品附加值是生物发酵产业亟待解决的难题。

(二)核心技术水平亟待提升

影响我国发酵工业整体快速、稳定发展的重要因素之一是一些共性技术、工艺和装备上的制约,虽然我国发酵技术已经取得了显著进展,少数大宗发酵产品已经达到国际先进水平,但影响产业发展的核心技术水平与国外仍具有一定的差距。尽管近年来研究开发投入比例明显增加,但与国外企业相比仍显不足,即使是我们的龙头企业也无法与国际跨国公司比肩,导致我们的关键技术和装备创新力度相对较弱,新兴产品比例相对较低。企业缺乏对新兴产品创新的动力,新产品产业化能力也相对较弱,新产品市场和品牌培育不足。

(三)原材料、环保等生产要素变化,加大企业发展压力

生物发酵产品生产的主要原料玉米受国家政策影响价格一直居高不下,导致企业生产成本持续增加,利润空间不断被挤压。而随着国家对环境保护、资源能源消耗的要求越来越严格,环保投入持续增加。这些生产要素的双重作用,使得企业发展压力不断增加,特别是规模较小的企业压力尤甚,从而在一定程度上延缓了企业的发展速度。但另一方面,环保政策的升级,将加速行业洗牌进程,对淘汰落后产能、缓解产能过剩矛盾、优化产业结构、促进行业健康发展将起到积极的推动作用。

(四)资本和产业融合度不足问题突出

管理机制不完善,缺乏配套的税收与市场扶持政策,融资渠道不畅,缺乏资金。虽然目前新兴资本市场对生物发酵产业关注度持续增加,投资公司和资本市场希望能够进入到行业中来,促进产业发展,但在投资方向选择上与产业创新之间存在较大的信息不对等,资本市场对产业缺乏有效的认识和深度了解,而生产企业在资本市场的显现度不够,从而影响产业在资本市场的融资力度。因此融资主体和投资主体的科技—金融互动意识、运行机制亟待加强。

三、机遇与挑战

(一)发展机遇

随着生物科技的进步及其向工业领域的快速渗透,一个全球性的产业革命正在朝着生物经济发展。世界各主要经济强国都把生物制造作为保障经济发展、能源安全和环境友好的国家战略,促进形成与环境协调的战略产业体系,抢占未来生物经济的竞争制高点。

作为我国战略性新兴产业,生物发酵产业将在“十三五”发展过程中面临许多机遇:

1、国家政策的持续支持,为产业发展创造良好的外部环境

“十二五”期间生物发酵产业得益于国家密集出台的一系列相关产业政策的大力支持,得以快速发展。虽然后两年产业发展速度放缓,很大一部分原因在于国家整体经济进入发展的新常态,生物发酵产业也随之进入发展的调整期。从大的发展形势和趋势分析,我们依然对生物发酵产业充满信心。作为国家战略性新兴产业之一的生物产业必然继续引领我国产业结构调整及技术创新,同时由于生物发酵又归属于玉米深加工产业范畴,其在保护农民利益和发展农村经济中的地位决定了其发展的可持续性。因此,可以预见,“十三五”期间国家必将继续从政策上对生物产业发展给予鼓励和支持。

2、资本市场对生物发酵产业的高度关注,增强了可持续发展的动力

随着我国经济社会的不断发展,资本市场日趋成熟,基本形成了包括上海证券交易所主板、深圳证券交易所中小企业板、创业板,以及“新三板”市场等在内的多层次资本市场。此外,香港和海外证券交易市场也进一步拓宽了中国企业的融资渠道。在我国医疗制度改革稳步推进、国家对发展包括生物产业在内的战略新兴产业扶植政策不断推出等有利因素推动下,创业风险投资、资本市场投融资等将持续火热,我国生物技术产业投融资发展趋势和投融资规模呈现高增长态势。未来的生物技术产业投融资渠道更加多样,在新技术不断突破和转变经济发展方式的背景下,生物医药、生物农业、生物制造、生物能源等各个领域在资本市场面临更大的发展机遇。

3、消费市场需求变化给生物发酵产业发展带来生机

随着经济总量的增长及收入水平的提高,人们的消费观念正在悄然发生变化,对个性化、多样化、高档化、绿色化的消费需求催生出新的应用市场。生物技术产品的多样性正好迎合了这一消费趋势,为产品结构调整,发展高附加值产品提供了良好的市场需求保障。

(二)面临的挑战

产业发展存在巨大的机遇的同时也面临诸多挑战:

1、受国内外经济环境影响,生物发酵产业增长陷入前所未有的低谷

自2008年在国际金融危机以来,世界经济发展放缓。受国外市场影响,近几年出口量受到较大影响,出口增长一直处于低位徘徊。同时,国内下游市场需求疲软、在产能过剩和生产成本升高的双重压力下,企业间出现盲目压价,大宗发酵产品价格一路走低,企业收益大幅下滑,部分企业亏损经营,特别是单品种生产企业更是生存艰难,产业面临重新洗牌。

(来源:中国发酵产业协会)

VIP黄金会员

VIP黄金会员